Profil Taman Nasional Ujung Kulon

Habitat Terakhir Badak Jawa

Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat daya Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kawasan ini memiliki luas total 122.956 hektare yang terbagi menjadi kawasan daratan seluas 78.619 hektare dan perairan laut seluas 44.337 hektare. Secara administratif, kawasan ini mencakup wilayah Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimanggu.

Taman nasional ini resmi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 284/Kpts-II/1992 pada tanggal 26 Februari 1992. Menandai komitmen pemerintah Indonesia dalam pelestarian alam dan perlindungan satwa langka.

Sejarah dan Perkembangan

Kawasan Ujung Kulon pertama kali diperkenalkan oleh ahli botani Jerman bernama Friedrich Franz Wilhelm Junghuhn pada tahun 1846 saat mengumpulkan tumbuhan tropis. Sejak saat itu, kawasan ini mulai dikenal luas oleh para peneliti Eropa karena kekayaan flora dan faunanya yang luar biasa.

Sejarah kawasan ini mencatat peristiwa dramatis ketika letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang menyebabkan tsunami dahsyat melanda Ujung Kulon. Bencana ini menghancurkan pemukiman dan vegetasi, namun secara ekologis justru memberikan kesempatan bagi hutan untuk tumbuh kembali secara alami tanpa banyak gangguan manusia.

Pada tahun 1979, kawasan Gunung Honje Utara seluas 9.498 hektare dimasukkan ke dalam wilayah Cagar Alam Ujung Kulon melalui SK Menteri Pertanian. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1992 mengukuhkan status kawasan sebagai taman nasional dengan pengelolaan yang lebih komprehensif.

Status Internasional

Taman Nasional Ujung Kulon bersama Cagar Alam Krakatau ditetapkan sebagai Situs Warisan Alam Dunia (Natural World Heritage Site) oleh UNESCO pada tahun 1991-1992. Pengakuan internasional ini menempatkan TNUK sejajar dengan kawasan-kawasan konservasi terbaik di dunia. Memberikan perlindungan serta dukungan global untuk upaya pelestarian.

Status UNESCO ini juga meningkatkan kredibilitas kawasan di mata dunia dan membuka akses terhadap pendanaan. Serta dukungan teknis dari berbagai lembaga konservasi internasional. Kawasan ini menjadi kebanggaan Indonesia dalam upaya pelestarian alam global.

Karakteristik Ekosistem

Taman Nasional Ujung Kulon memiliki keragaman ekosistem yang luar biasa, mulai dari hutan hujan tropis dataran rendah yang lebat, hutan pantai dengan vegetasi khas, hutan mangrove yang luas, padang rumput savana, hingga ekosistem laut dengan terumbu karang yang masih terjaga.

Kondisi habitat yang masih sangat alami dengan gangguan manusia minimal menjadikan kawasan ini sebagai laboratorium alam yang sempurna. Topografi kawasan bervariasi dari permukaan laut hingga ketinggian 620 meter di Gunung Honje, menciptakan berbagai tipe habitat yang mendukung keanekaragaman hayati tinggi.

Pembagian Wilayah

Kawasan TNUK terbagi dalam beberapa area utama. Semenanjung Ujung Kulon seluas sekitar 38.000 hektare menjadi habitat inti Badak Jawa dengan akses yang sangat terbatas. Pulau Peucang dengan luas sekitar 450 hektare dikembangkan sebagai zona wisata dengan fasilitas terbatas.

Pulau Panaitan sebagai pulau terbesar dengan luas sekitar 17.000 hektare memiliki nilai sejarah dan merupakan lokasi favorit peselancar. Kawasan Gunung Honje berfungsi sebagai zona penyangga dan sumber mata air penting. Kawasan JRSCA seluas 5.100 hektare dirancang khusus untuk studi dan konservasi intensif Badak Jawa.

Pengelolaan dan Zonasi

Pengelolaan kawasan dilakukan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kantor pusat berlokasi di Labuan dengan beberapa pos jaga strategis di berbagai lokasi.

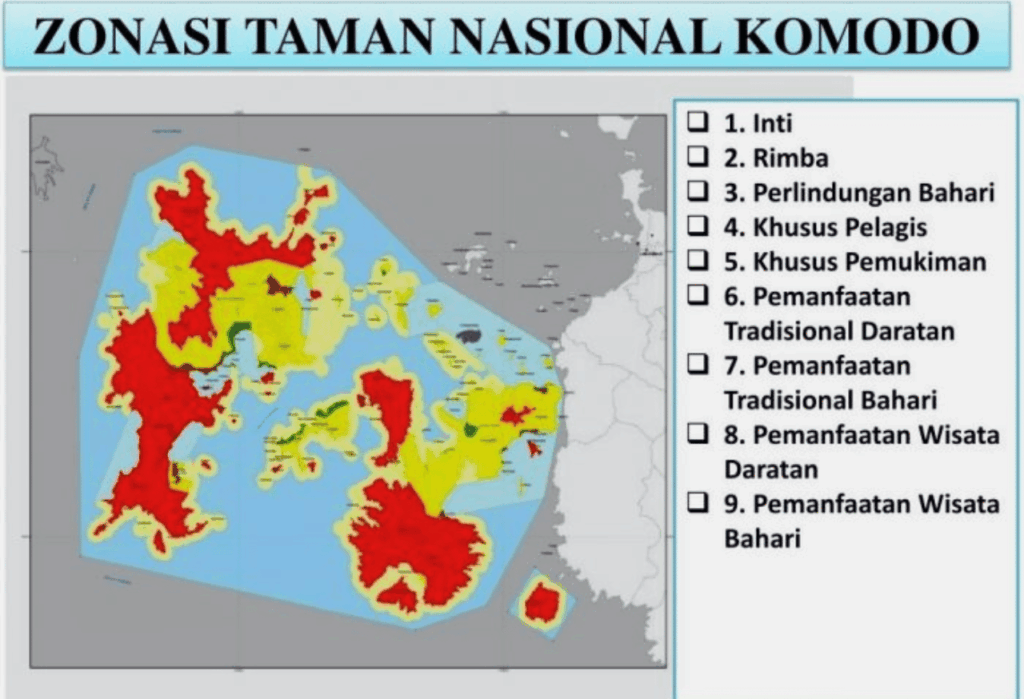

Sistem zonasi yang diterapkan meliputi zona inti untuk perlindungan maksimal habitat badak. Zona rimba untuk konservasi dan penelitian, zona pemanfaatan untuk ekowisata terbatas, zona rehabilitasi untuk pemulihan habitat, serta zona khusus untuk infrastruktur pengelolaan.

Tantangan Konservasi

Sebagai habitat terakhir Badak Jawa, TNUK menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan kapasitas habitat, ancaman perburuan liar, invasi spesies tumbuhan asing, dan potensi bencana alam. Konsentrasi seluruh populasi badak di satu lokasi menciptakan risiko kepunahan total jika terjadi bencana.

Program konservasi terus dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Termasuk penggunaan teknologi monitoring modern, patroli intensif, program translokasi, dan kolaborasi dengan berbagai lembaga konservasi nasional maupun internasional.